«Die Fledermaus» zum Abschluss des Strauss-Jahres

«Im Feuerstrom der Reben» werden lustvoll alle Grenzen gesprengt. Zum Abschluss des Strauss-Jahres feiern wir mit Ihnen die «Königin der Operette».

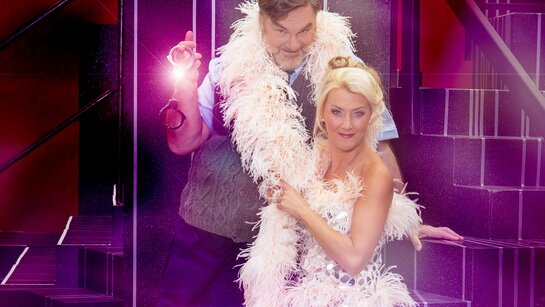

Vom sozialen Gefängnis des bürgerlichen Wohnzimmers geht es über die Wunscherfüllungshalluzinationen beim Prinzen Orlowsky mit sozialen Rollenwechseln und Verwechslungsspielen geradewegs ins reale Kerkerszenario. Hier regiert Gerichtsdiener Frosch auf höchst unterhaltsame Weise. Gespielt wird er bei uns von dem bekannten Tiroler Schauspieler Martin Leutgeb. Den brandaktuellen Text hat ihm der ebenfalls aus Tirol kommende junge Bühnenkünstler, Kabarettist und Entertainer Xaver Schumacher geschrieben.

Kein anderes Bühnenwerk von Johann Strauss konnte einen solchen Erfolg erzielen wie Die Fledermaus – die als Inbegriff der Wiener Operette, wenn nicht gar der Operette überhaupt gilt. Kompositorische Meisterschaft, überbordender Einfallsund Anspielungsreichtum und eine dramaturgische Schlüssigkeit, die im rauschhaften Fest des Prinzen Orlowsky des zweiten Aktes ein magnetisches Zentrum schafft, erzeugen einen bis heute unwiderstehlichen Sog.

Rausch als Zuflucht

Die im Werk zelebrierten Themen einer champagnerseligen kollektiven Verdrängung und der Utopie einer symbiotischen Verbrüderung der Gesellschaft, durch die alle sozialen Zwänge und Differenzen aufgehoben wären, trafen schon im Jahr der Uraufführung, 1874, einen Nerv der Zeit. Damals hatte das bürgerliche Publikum nach Jahren eines scheinbar unaufhaltsamen Aufstiegs die ersten existenzbedrohenden Krisen erlebt. Der Flop der Wiener Weltausstellung, von der man sich einen finanziellen Aufschwung erhofft hatte, der als «Gründerkrach» berüchtigte Börsenkrach von 1873 und die kurz darauf ausbrechende Cholera-Epidemie trugen mit bei zu einem Lebensgefühl, für das der Kulturphilosoph Hermann Broch den Ausdruck «fröhliche Apokalypse» geprägt hat.

Beides, die Krisenerfahrung und die Sehnsucht nach einer Überwindung des Alltags durch alkoholbefeuerte Rollenentfesselung, sind bis heute die Ingredienzien, die der Fledermaus ihren Erfolg sichern. Die bürgerlichen Moralzwänge werden durchbrochen, es wird in dieser Gesellschaft nach allen Regeln der Kunst gelogen, intrigiert und vorgetäuscht – und doch steckt in all der Maskerade etwas Echtes, denn die Musik spricht mit anarchischer Direktheit all die Wahrheiten aus, die die Figuren einander verheimlichen.

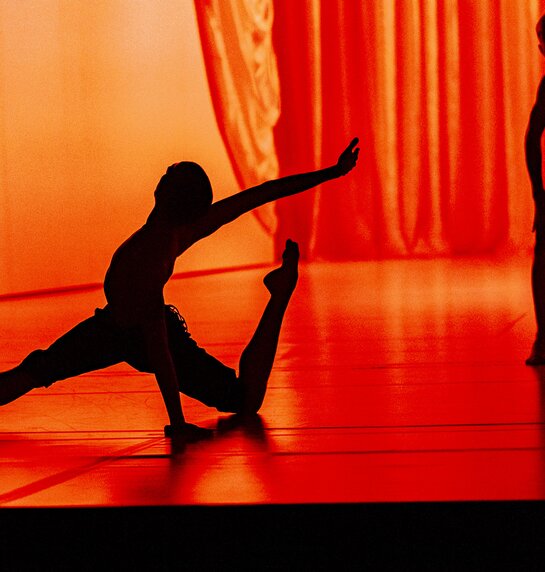

Es sind die Sehnsüchte und die großen Wünsche der Menschen, die in diesem Werk ernst genommen werden: die nie gelebten alternativen Selbstentwürfe, die Lust an der Verwandlung – und sie brechen sich mit der Zentrifugalkraft des Walzers Bahn. Das Theater feiert sich selbst: nicht als Moralanstalt, sondern als kollektiver Höhenrausch. Dass solche Exzesse immer auch nah am Abgrund lavieren, dass Verdrängung, Regression und die Entfesselung des Individuums in der Masse auch in die Katastrophe führen können, stiftet den doppelten Boden dieser Meisteroperette.

Entstehungsgeschichte der Fledermaus

In nur 42 Tagen soll Johann Strauss seinen Wurf komponiert haben – doch die oft erzählte Legende hält einer Prüfung kaum stand. Teile der Musik hatte Strauss bereits in der Schublade liegen, und das Libretto hat eine lange Vorgeschichte. Der zugrunde liegende Plot – ein Liebhaber muss für den Ehemann seiner Geliebten ins Gefängnis – reicht fast ein Vierteljahrhundert zurück. Erfunden hat ihn der heute vergessene Roderich Julius Benedix, ein sächsischer Erfolgsautor, der über hundert Lustspiele schrieb. Sein 1851 uraufgeführtes Stück Das Gefängnis stand schon im selben Jahr in Wien auf dem Spielplan, krankt aber an einer biederen Moralität.

1872 griff das spätere Erfolgs-Autorenduo der Carmen, Henri Meilhac und Ludovic Halévy, die Idee auf für ein Vaudeville mit dem Titel Le Réveillon, das in Paris großen Erfolg hatte. Der Wiener Theaterdirektor Max Steiner ließ es übersetzen – doch weder das weihnachtliche Festmilieu noch die schwache Dramaturgie überzeugten ihn. Erst die grundlegende Überarbeitung des Stoffes durch den multitalentierten Autor Richard Genée führte das Potenzial der Geschichte zum Erfolg. Die Komposition entstand in engster Zusammenarbeit zwischen Strauss und Genée, und schon die Uraufführung am 5. April 1874 am Theater an der Wien war ein beispielloser Triumph.

TEXT Julia Spinola

BILD Raphael Gutleben